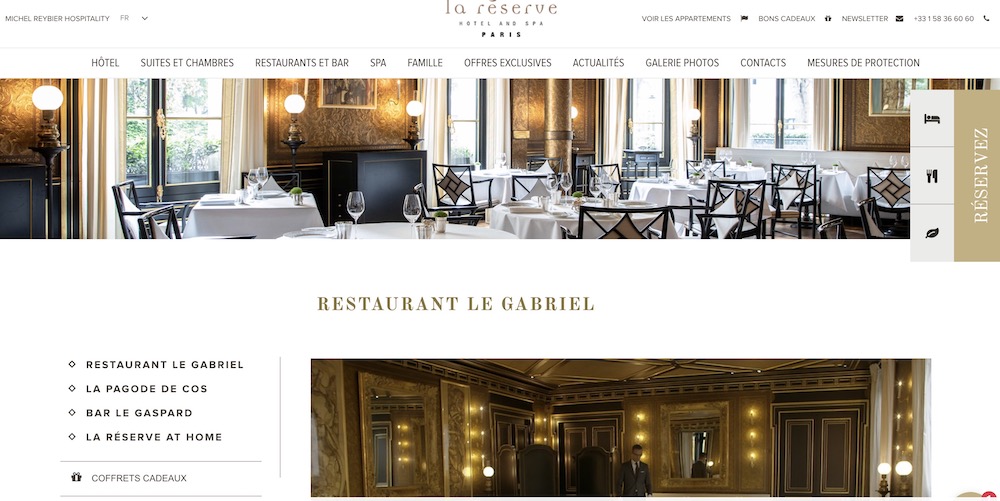

La cuisine, plus encore lorsqu’elle est illuminée d’étoiles, est, à l’image de la vie, un voyage bien plus qu’une simple destination. Ce voyage, fait de rencontres marquantes, c’est sur les fondations de ses racines bretonnes que le chef Jérôme Banctel l’a débuté, bâti pas à pas avant que le terroir gersois, les embruns méditerranéens, le Japon où ses passages au sein d’illustres établissements telles les tables triplement étoilées des maîtres Bernard Pacaud ou Alain Senderens ne viennent le façonner, l’enrichir de saveurs, de techniques, d’inspirations qui, aujourd’hui, toutes distillées avec parcimonie, font le style unique et la signature culinaire de Jérôme Banctel. Depuis 2015, c’est aux commandes du Gabriel, restaurant doublement étoilé un an seulement après son ouverture et lové au sein du sublime écrin de luxe qu’est l’hôtel La Réserve, situé en bas des Champs-Élysées, que le chef laisse éclater une divine palette gustative, symbiose d’un parcours sans faute. Embarquement immédiat !

« Certains m’appellent pour venir chez moi uniquement dans le but de faire Top Chef ! Si l’on vient dans ma cuisine, c’est pour apprendre, pas pour « accrocher » un nom ! »

Les restaurateurs, étoilés ou non, traversent actuellement une période bien sombre avec, pour la deuxième fois, une fermeture décidée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a d’ailleurs mis à mal le tourisme dans notre pays et particulièrement la capitale parisienne. Même après le confinement, difficile de dire si la clientèle étrangère sera au rendez-vous. Cela vous fait-il vous poser des questions quant à l’avenir ?

Ces deux périodes de confinement nous interrogent sur la suite car, forcément, la clientèle étrangère, on n’est pas prêts de la revoir de sitôt ! On a donc un repositionnement à faire pour l’hébergement comme pour les restaurants auprès de la clientèle hexagonale. Cette crise va laisser des traces dans nombre d’établissements et entrainer de profondes modifications. Notre restaurant doublement étoilé, Le Gabriel, va donc proposer une cuisine que je souhaite de l’ordre de l’expérience avec une identité forte et marquée. Nous allons passer de quinze tables à huit ou dix. Nous ne serons plus sur un 7/7 mais un 5/2 au niveau de l’ouverture et nous passerons d’une ouverture annuelle à deux semaines de fermeture en février et trois au mois d’août. Ce repositionnement du restaurant sera également tourné vers mes origines bretonnes comme sur les différents voyages que j’ai eu l’occasion de faire pendant ma formation de chef.

On arrive actuellement dans la période des fêtes de fin d’année, période d’habitude d’une grande effervescence et avec une carte que l’on prépare des mois à l’avance… Ce deuxième confinement sans date précise de fin doit compliquer la gestion d’un établissement comme le vôtre où tout est planifié ?!

La période des fêtes est généralement très intense et c’est donc quelque chose que nous anticipons et préparons dès la fin août, ce qui laisse le temps de mettre en place nos menus et prévenir nos fournisseurs sur les produits et les quantités dont nous aurons besoin. Depuis le mois de septembre et jusqu’aux fêtes, nous sommes dans la période de la chasse donc du gibier, des truffes, avec une clientèle qui aime bien prendre du temps à table, une clientèle de gastronomes. Malheureusement, il est vrai qu’aujourd’hui ne pas avoir de date de réouverture et naviguer comme cela à vue est très frustrant. Serons-nous ouverts à partir du 1er décembre, du 15, serons-nous à nouveau confinés après les fêtes… ? Ce sont là tout autant de questions que l’on se pose ! Ces interrogations font que, concrètement, aujourd’hui, on n’avance pas ! On prend chaque jour l’un après l’autre et, lorsque le verdict tombera sur la date de réouverture des restaurants, on fera comme tout le monde en agissant dans l’urgence. Il faudra donc tout mettre en place en un temps record. Aujourd’hui beaucoup de clients nous appellent car ils souhaitent se projeter mais hélas nous ne pouvons leur fournir de réponse concrète puisque incapables de leur dire quand nous serons à nouveau en mesure de les recevoir. Actuellement, nous travaillons en équipe réduite avec un recours au chômage partiel et, forcément, il faudra remotiver celles et ceux qui nous rejoindront et qui seront replongés dans le grand bain pour les fêtes de fin d’année.

Comme votre ami le chef Olivier Bellin, vous êtes Breton. Si lui a choisi de revenir géographiquement à ses racines après vous avoir accompagné à Paris, vous avez personnellement opté pour la capitale de manière pérenne. Que vous reste-il dans votre inspiration culinaire de ces racines bretonnes ?

Mon ami Olivier et moi nous sommes connus il y a 25 ans, travaillant ensemble à l’auberge La Taupinière à Pont-Aven. J’arrivais du Duc d’Enghien et j’avais déjà fait un petit tour de France. Olivier et moi avons pris, comme vous le disiez, la décision de partir sur Paris pour acquérir un autre savoir, lui chez Monsieur Robuchon et moi à l’Hôtel de Crillon puis chez Bernard Pacaud. Vers 35 ans, je me suis d’ailleurs posé la question quant à savoir si je ne devais pas rentrer sur les terres de ma Bretagne natale comme l’a fait mon ami Olivier Bellin ! Alain Senderens m’a appelé à ce moment-là et j’ai donc décidé de continuer sur Paris. Ce qui est assez amusant, c’est que si vous m’aviez posé la question il y a quinze ans sur ce qu’il restait de mes racines bretonnes, je vous aurais répondu : « Plus grand-chose ! » J’avais appris à vivre sans, avec l’intime conviction que tout se faisait ailleurs. Aujourd’hui, à 48 ans, j’ai envie de retrouver ces racines bretonnes, ces souvenirs d’enfance chez mes grands-parents qui possédaient une ferme, ces repas familiaux, l’odeur du café et des galettes lorsque je rentrais de l’école, les châtaignes que je mangeais devant le feu de cheminée, les vacances avec mes parents où l’on ramassait des coquillages… Il est important de revenir à mes racines, à cette base de mes 17 premières années. Aujourd’hui, je récupère tous ces souvenirs pour les mettre au cœur de ma cuisine en utilisant un peu plus des produits comme le sarrasin ou en faisant appel à des producteurs bretons. Je suis un breton de la terre et non de la mer et c’est cette Bretagne que je veux faire rayonner dans mes assiettes. Je viens de La Guerche-de-Bretagne et non de Plomordien comme Olivier Bellin ! Mon ami, le chef Ronan Kervarrec, après Eze et Saint-Emilion, a dernièrement décidé de retourner sur ses terres bretonnes et je trouve cela magnifique.

Vous évoquiez vos premiers souvenirs culinaires, le retour de la pêche avec votre grand-père et le poisson à peine sorti de l’eau que l’on cuisine en famille en fait partie intégrante. Sont-ce ces moments qui ont fait germer votre souhait de devenir chef ?

Ces souvenirs étaient ancrés en moi, mais comme je vous le disais, ils ont mis du temps à ressurgir. Ramasser les œufs de la ferme le matin avec mes grands-parents, voir tuer le cochon, les parties de pêche avec mon grand-père… Ce sont tous ces moments qui ont nourri mon enfance et m’ont forcément donné cette envie de me tourner vers la cuisine qui est une vraie vocation, mais une vocation qui grandit avec le temps.

À votre sortie de l’école hôtelière, vous débutez donc un tour de France de la gastronomie pour vous enrichir de cette cuisine du terroir comme celle méditerranéenne de Jo Rostang, celle gersoise d’André Daguin ou celle de vos terres bretonnes avec l’as du poisson Michel Kéréver. C’était important de vous former à la cuisine de nos régions pour parfaire votre savoir ?

Tout à fait ! Je suis d’abord descendu à Antibes, abandonnant le beurre pour l’huile d’olive. Ça m’a permis de découvrir un autre style de cuisine, une autre énergie. Après, j’ai troqué l’huile d’olive pour la graisse de canard du Gers. Puis je suis passé chez un grand breton, un chef qui à mes yeux est loin d’être encore reconnu à sa juste valeur, Michel Kéréver. C’est en travaillant à ses côtés au Duc D’Enghien que j’ai su que je voulais faire de la gastronomie mon métier. Il m’a donné l’envie de la course aux étoiles avec un goût pour l’exigence, la pression…

On dit que les voyages forment la jeunesse, forment-ils également le chef si l’on se réfère à ceux que vous avez faits au Japon par exemple ?

J’ai beaucoup voyagé surtout lors de la période pendant laquelle je travaillais avec le chef Alain Senderens qui a été l’un des premiers à quitter sa cuisine pour aller à l’étranger et y puiser d’autres sources d’inspiration. Toute cette période m’a été bénéfique, me permettant de découvrir d’autres styles culinaires, l’utilisation de nouveaux produits capables de venir agrémenter ma propre cuisine. C’est d’ailleurs tout ce que j’ai pu glaner ça et là lors de mes voyages qui a forgé ma vision de la gastronomie. Ma cuisine, ce sont mes origines, mes voyages et trois grands noms : la rigueur de Kéréver, le classicisme de Pacaud et l’avant-gardisme de Senderens. Tout cela cumulé, ça donne le chef que je suis devenu. La technique au service du goût. Une surprise dans une bouchée, dans une association et une justesse dans l’émotion que l’on souhaite transmettre dans l’assiette.

Comme on l’évoquait, à 23 ans vous découvrez la cuisine de Palace au Crillon avec 80 personnes avant de prendre une place de sous-chef dans le restaurant du chef triplement étoilé Bernard Pacaud à l’Ambroisie puis aux côtés du maître Alain Senderens. Après avoir été disons façonné par tous ces grands chefs, comment parvient-on à s’émanciper pour trouver sa propre identité culinaire ?

Dans mon parcours, je suis passé de restaurants de province au rythme effréné de Paris où l’on a l’impression que c’est la pleine saison toute l’année. Passer du restaurant d’un palace comme l’Hôtel de Crillon avec 80 personnes en cuisine où vous êtes obligé de donner votre nom de famille car il y a au moins cinq Jérôme à une maison familiale avec un chef omniprésent et si rigoureux avec une identité très forte comme Bernard Pacaud auprès duquel j’ai passé dix années avant de rejoindre Alain Senderens, un visionnaire qui vous laisse carte blanche, forcément ça forge un homme comme sa cuisine. Alain Senderens m’a permis d’acquérir une autre approche du métier, justement en m’ouvrant aux voyages, aux conseils… En me faisant quitter mes fourneaux pour mieux y revenir avec une nouvelle vision des choses, des idées neuves. Toutes ces expériences m’ont formé, ont créé cette identité qui est la mienne aujourd’hui, jusqu’à cette rencontre en 2013 avec Michel Reybier, propriétaire de La Réserve à Ramatuelle et à Genève et qui souhaitait reprendre la résidence Maxim’s à Paris pour y bâtir un hôtel de luxe et un restaurant avec cet objectif qu’il soit étoilé. C’était là encore un challenge car, lorsque j’ai accepté de le suivre, on était en plein travaux. Même si j’avais carte blanche, est né tout un tas de questionnements quant au style de cuisine que je souhaitais mettre en place. Je vous rejoins sur cette difficulté de s’émanciper car au départ, je n’ai pas forcément fait du Jérôme Banctel à 100%. Il a fallu du temps. La première année, je suis allé puiser tout autant chez Pacaud que chez Senderens ou en moi-même. Au départ, on va chercher dans des choses qui nous rassurent…

Avant enfin de pouvoir s’affirmer ?!

On visait l’étoile dès la première année alors, pour me sécuriser, je me suis centré sur des plats que je connaissais. Comme cela s’est avéré payant et que l’on a été récompensé non pas par une mais par deux étoiles, à partir de là, j’ai pu totalement m’exprimer. J’ai pris la carte et j’ai décidé de la refaire en grande partie afin de mettre plus de « moi » dans ce que je proposais. J’ai commencé à vraiment développer des plats « signature » pour avancer, parfaire le processus logique d’évolution du restaurant. La cuisine, c’est une remise en question, de la nouveauté d’association, d’esthétisme de dressage. C’est aussi un perpétuel recommencement car, en reprenant les plats de la carte, je suis retourné à mes origines bretonnes comme je vous l’expliquais. Il faut, je crois, atteindre une sorte de maturité, acquise au fil des rencontres, pour justement revenir en arrière, aller puiser dans l’essentiel. On remet le goût au cœur de l’assiette.

Le fait d’être aujourd’hui aux commandes d’un restaurant, le Gabriel, au sein d’un palace et en bas des Champs-Élysées avec une clientèle cosmopolite n’est-il pas un frein à une cuisine marquée par un style prononcé ?

Il est vrai que lorsque j’ai ouvert cet établissement, la problématique était d’être un restaurant dans un Palace. C’est une problématique que j’avais déjà connue à l’Hôtel de Crillon avec ses codes que l’on doit respecter pour, comme vous le dites, proposer une palette culinaire capable de répondre aux exigences d’une clientèle cosmopolite. Cela demande par exemple une certaine sobriété dans les associations de goûts. Avec deux étoiles, mon nom fruit d’une identité culinaire prononcée et ce virage actuel que l’on est en train de prendre où Le Gabriel s’oriente vers une cuisine que je qualifierais d’expérience, je pense que je serai plus encore en accord avec moi-même, affirmant mes inspirations, mes origines, mes voyages dans une sorte d’unité là où, jusqu’alors, cela ne se ressentait que par petites touches. Mettre un maquereau dans un Palace, on ne l’avait encore jamais fait ! Jusqu’à présent, on était habitué à n’y déguster que du caviar, du turbo ou du bar. Avec ce confinement que nous vivons aujourd’hui pour la deuxième fois, je crois que l’on a besoin de se sentir plus libre, de casser les codes, de proposer une cuisine qui nous touche, nous émeut.

Cette aspiration à la liberté, qu’elle soit culinaire ou centrée sur un autre registre, c’est en effet ce qui ressort de cette privation liée au confinement !

C’est ce que tout le monde souhaite. Et comme le tourisme n’est plus là et que l’on ne sait pas s’il reviendra un jour à l’image de ce qu’il était avant cette pandémie, affirmons-nous tels que nous sommes ! La question aujourd’hui est de savoir comment aller chercher une nouvelle clientèle, une clientèle française, qui n’était pas forcément habituée à s’offrir un repas dans des palaces, même si elle y séjournait ?! Pour cela, il faut être le plus en phase avec soi-même, avec ce en quoi on croit, proposant une véritable expérience culinaire, celle qu’attend une clientèle hexagonale qui vient prendre place à la table d’un restaurant doublement étoilé. Là, on ne cherche plus la gastronomie à la française, mais une véritable surprise gustative. Ce paramètre oblige à repenser notre carte autrement.

Un an seulement après l’ouverture du restaurant Le Gabriel, vous obtenez donc deux étoiles au Michelin. Aujourd’hui, la troisième étoile que vous avez déjà connue dans d’autres établissements, c’est le but que vous vous êtes fixé ?

Je ne vois pas pourquoi je m’arrêterais. Deux étoiles, c’était important pour ce Palace car, forcément, ça marque, ça affirme un gage d’exception culinaire en adéquation avec le lieu. Après dire que deux étoiles me suffisent, ça serait mentir ! Je ne conçois pas le fait de simplement me reposer sur cette distinction attribuée par le Guide Michelin et m’en contenter. On peut toujours faire mieux, se fixer de nouveaux objectifs. L’excellence, c’est cette troisième étoile et il n’y a pas d’âge pour aller la chercher. Pour preuve, le Michelin m’a envoyé rencontrer un chef à Washington âgé de 74 ans et qui venait d’obtenir sa troisième étoile. Tant que l’envie est là, que l’énergie est au rendez-vous et que les équipes suivent, il faut être capable de se projeter.

Le Guide Michelin sortira en début d’année pour rendre son verdict malgré une année pour le moins chamboulée par les confinements. N’est-ce pas un peu étrange ?

Je n’aimerais pas être à leur place ! Pour moi, c’est une année blanche. Notre métier, c’est le fait de se mettre sous pression tous les jours, d’avancer, de se faire plaisir, de créer, d’évoluer et ces confinements ont mis un « stop » à tout cela. Aujourd’hui, nous avons tous en tête de garder notre établissement à flot et la tête hors de l’eau pour espérer repartir de plus belle lorsque les choses seront revenues disons dans l’ordre. Le Guide Michelin a décidé de maintenir un palmarès, c’est son choix mais pour moi cette année est vraiment à part avec des restaurateurs dont l’objectif premier est de pouvoir garder leur établissement ouvert et les emplois pour leurs équipes.

Aujourd’hui les chefs sont énormément médiatisés par le biais, par exemple, d’émissions de télévision qui rencontrent un énorme succès. Monsieur Paul Bocuse, qui a fait sortir le cuisinier des fourneaux, disait qu’il serait bien quand même que ce dernier pense à y retourner. Cette ultra médiatisation de certains chefs dont la nouvelle génération passée par la case télévision, ça vous inspire quoi ?

C’est vrai que Bocuse a sorti les chefs des cuisines mais lorsqu’il l’a fait, il avait 60 ans. Je pense qu’aujourd’hui certains chefs quittent les fourneaux beaucoup trop tôt et peut-être que le seul point positif de ces confinements sera de revenir à l’essentiel avec des chefs dans leur cuisine. Moi, je suis un cuisinier et mon métier consiste à arriver vers 8 heures du matin pour ne repartir que vers minuit. Bernard Pacaud ouvrait lui-même et fermait son restaurant. Personnellement, ce modèle de fonctionnement me correspond très bien.

Votre meilleur terrain d’expression reste vos fourneaux !

C’est indéniable ! C’est là où je me sens le plus à l’aise, avec mes équipes. C’est là que j’ai l’envie, le sourire même s’il y a la pression du service. L’autre côté du miroir, ce n’est pas trop mon terrain de jeu. Je le fais car les clients aiment me voir et c’est toujours important d’avoir leur ressenti afin d’avancer, mais ce n’est pas l’exercice dans lequel j’excelle.

Outre les étoiles, on voit que les réseaux sociaux sont devenus le principal vecteur de communication même pour les grands chefs. Cette mainmise des réseaux sociaux ne tend-elle pas à, comme le dit votre ami Olivier Bellin, une certaine standardisation des assiettes proposées où, parfois, le beau passe avant le bon ?

C’est bien du Olivier Bellin ça ! Je ne peux pas dire ça car je gère mes réseaux sociaux et je pense que c’est important. Mais je le comprends et il faut que ce que vous montrez soit la parfaite représentation de votre image sans la dénaturer. Je ne prends pas en photo un plat pour faire beau, mais un plat qui sort des cuisines uniquement. Il se doit d’être la représentation de votre univers et de mettre en avant vos équipes. Aujourd’hui, ceux qui sortent des émissions de télévision surfent sur la vague… Les parcours comme ceux d’Olivier ou le mien sont devenus rares. À peine une émission gagnée, certains se retrouvent propulsés sous les feux des projecteurs âgés à peine plus de 20 ans là où nous il nous fallait justement 20 ans d’expérience derrière les fourneaux pour prétendre diriger une équipe.

L’expérience, elle est liée au temps et il est forcément compliqué de se prétendre chef à 25 ans sans avoir pu s’enrichir culinairement d’un apprentissage auprès de grands noms de la gastronomie ?!

J’ai fait dix ans chez Pacaud, huit chez Senderens là où en six mois les jeunes pensent avoir fait le tour de la question. Moi, j’ai fait le tour une dizaine de fois chez Pacaud. On apprend tous les jours en cuisine, même au bout de dix ans. À 23 ans, on ne peut pas tout maîtriser surtout dans ce métier où il y a toujours à apprendre. Aujourd’hui, à l’image de notre société tout va vite et tout peut s’arrêter. La cuisine est un marathon et non un sprint. Certains m’appellent pour venir chez moi uniquement dans le but de faire Top Chef ! Si l’on vient dans ma cuisine, c’est pour apprendre, pas pour « accrocher » un nom ! Je crois qu’un parcours au long cours est plus intéressant qu’un coup de projecteur télévisuel pour avoir disparu quatre ans plus tard. En cuisine comme ailleurs, il faut prendre du temps afin de pleinement se construire.

Si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir ?

Faites simple ! C’est ce que je fais lorsque je suis en dehors de ma cuisine. J’aimerais bien retrouver un petit poisson de rivière que vous aurez pêché, cuit au four, avec une garniture aromatique et un petit beurre monté avec du Muscadet et des échalotes. Ça me rappellera la cuisine de mes grands-parents.