Elle est la première violoncelliste à signer sur le prestigieux et emblématique label Deutsche Grammophon. Elle a fait le « buzz » version 2.0 en interprétant Ravel sur les toits de Paris pendant le premier confinement. Son nom rayonne au milieu des étoiles de la musique classique. Elle, c’est Camille Thomas, violoncelliste virtuose dont l’album « Voice Of Hope », entre ombres et lumières, se structure autour de l’œuvre créée spécialement pour son archet par le compositeur Turc Fazil Say, en réaction aux attentats terroristes de Paris et d’Istanbul. C’est depuis la Corée où, enfin, elle retrouve cette communion avec un public qui lui a tant manqué que Camille Thomas laisse, l’espace d’un moment, son merveilleux instrument du 18 e siècle pour répondre à nos questions.

« Je cherche l’intensité en tout. »

Lorsque, comme vous, on débute le violoncelle à quatre ans, dessinant ainsi les contours d’une vie qui sera consacrée à la musique, rythmée par le travail, les concerts, les enregistrements, les sollicitations… et que tout s’arrête comme ce fût le cas lors du premier confinement, ne se trouve-t-on pas quelque peu face à une peur du vide où le temps semble s’être arrêté ?

Je ne dirais pas un peu, mais énormément. C’était comme me retrouver face à un vide énorme et très difficile à vivre. Depuis des années, j’étais dans la création, les voyages, la préparation des concerts… Tout mon esprit, mon être même étaient focalisés sur la musique. Ce coup d’arrêt brutal a été un moment compliqué à gérer. Sans cette musique qui donne sens à ma vie, j’avais la désagréable impression, pendant ce confinement, d’être inutile. La situation dure maintenant hélas depuis un an et, au final, cela m’a quand même permis d’apprendre beaucoup de choses sur moi et de préparer de nouveaux projets. Je pense avoir aujourd’hui pris le recul nécessaire qui me permettra à l’avenir de mieux gérer ce rythme effréné de concertiste, mais également me renforcer psychologiquement afin de ne plus me retrouver face à ce vide si, par malheur, la musique s’arrêtait à nouveau.

Continuer à jouer, c’était une urgence quasi vitale pour vous ?

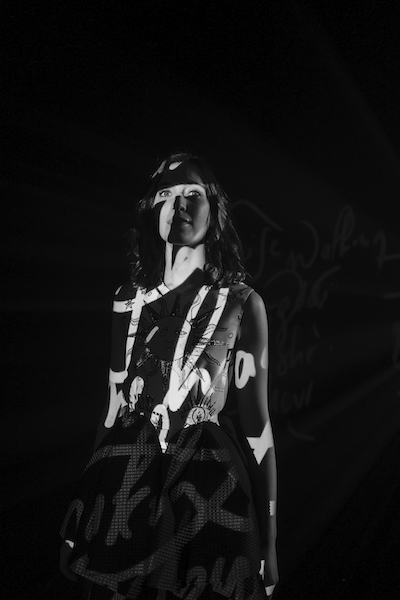

Le sens de la musique est pour moi le partage et cette phase de travail solitaire, certes indispensable, n’est que le moyen pour tendre vers ce moment de partage. Je ne joue d’ailleurs pas du tout de la même façon lorsque je suis chez moi pour répéter et quand je me trouve dans l’effervescence du concert avec cette intensité comme nulle autre. Sur scène, je me sens telle une passeuse d’émotion, véritablement transcendée par cette musique qui me nourrit. C’est un moment magique pendant lequel je quitte un peu la terre. Se retrouver ainsi pendant des mois à travailler seule chez soi sans cette finalité du concert et donc du partage, ce n’était pas du tout suffisant. J’ai bien sûr connu des moments de grande euphorie face à ce temps suspendu, mais j’avoue avoir principalement ressenti un grand abattement, me questionnant sur tout ce travail qui n’avait finalement aucun but.

Ce sens du partage, vous l’avez quelque peu retrouvé virtuellement lors du confinement, créant le « buzz » sur les réseaux sociaux en jouant sur les toits de Paris. Même dans le domaine de la musique classique, que certains voient encore comme conservateur, la communication, les réseaux sociaux jouent donc un rôle prédominant ?

La musique, c’est de la communication. C’est le fait, avec un son, de communiquer directement de son âme vers celle de l’auditeur. Internet peut être un merveilleux vecteur de communication musicale, particulièrement en cette période de confinement où le rapport direct avec le public était devenu impossible. J’ai ressenti ce besoin de pouvoir continuer à jouer et de partager, au début depuis mon toit au-dessus de Paris puis, ensuite, dans les musées. Le partage sur Internet étant auditif tout autant que visuel, j’ai souhaité ajouter à mon jeu la beauté et la magie d’un décor comme le toit de mon immeuble qui me permettait de m’évader, de m’oxygéner pendant ce premier confinement très éprouvant mentalement. Au-delà de la beauté inhérente au lieu, ce Paris déserté de ses habitants, il y avait là aussi une parfaite allégorie ; celle de me trouver au plus près du ciel, au-dessus des soucis du monde. Au mois de juin, quand il a été possible de sortir à nouveau de chez soi mais que les salles de concerts comme les lieux dédiés à la culture restaient fermées, j’ai donc transposé ce concept en jouant dans les musées.

Vous avez passé dix ans en Allemagne, période pendant laquelle vous avez étudié auprès de professeurs venus de Russie. Cette fascination pour la Russie, que l’on retrouve sur votre premier album « A Century of Russian Colours » sorti en 2013 et enregistré en compagnie de la pianiste Béatrice Berrut (voir l’interview de Béatrice Berrut sur Agents d’Entretiens), est-ce tout autant une appétence pour la culture Russe que l’ombre du géant Rostropovitch qui plane ?

J’aime toutes les musiques à partir du moment où elles émeuvent, élèvent et apportent quelque chose. Je voue une tendresse particulière à la musique Russe et son côté extrême. Les extrêmes d’ailleurs m’attirent que cela soit dans le registre de l’émotion, du jeu. Rostropovitch a inspiré toute mon enfance, mon adolescence, ma recherche musicale. Il a une manière unique de jouer, un peu comme s’il brûlait sur chaque note, se donnant entièrement avec cette impression que sa vie en dépend. C’est une particularité que l’on retrouve également chez Oïstrakh ou Richter tout comme dans la littérature Russe de Tolstoï, Dostoïevski ou Axionov, cette âme Russe capable d’aimer ou de souffrir à l’extrême… C’est là une approche qui me parle énormément.

Extrême, est-ce un terme qui vous sied, dans l’émotion, les sentiments, le jeu… ?

Extrême et intense oui. Je cherche l’intensité en tout.

L’Allemagne, c’était l’occasion de vous confronter à une autre forme de pédagogie. Le violoncelliste Victor Julien-Laferrière me disait qu’aux côtés de Heinrich Schiff, il était reparti de presque zéro ce qui l’avait fait grandir en tant que musicien. Vous concernant, en quoi ces années en Allemagne ont-t-elles participé à faire éclore la violoncelliste que vous êtes devenue ?

Je suis partie très tôt en Allemagne, à 18 ans, y effectuant toutes mes études supérieures. Ça a été la chance de ma vie. En effet, je n’ai pas été reçue au Conservatoire de Paris après avoir passé deux fois les concours d’entrée, à 16 et 17 ans. À ce moment, j’ai pensé que ma vie était finie. J’étais désespérée ; toujours mon côté extrême ! C’est ma maman qui m’a inscrite à Berlin en me disant : « essaye ça et si jamais cela ne te plaît pas alors tu tenteras à nouveau Paris ! ». Arrivée en Allemagne, je n’ai pas songé une seule seconde à revenir en France pour y étudier. Cette expérience m’a permis d’aller chercher plus loin, de sortir de moi-même. On apprend tellement plus lorsque l’on sort de sa zone de confort. Je me suis nourrie de cette culture différente avec ces étudiants originaires des quatre coins du monde. Dans le mode pédagogique également, j’étais très libre et l’esprit de compétition s’avérait moins présent qu’il ne peut l’être à Paris. À Berlin, c’était un peu « chacun son chemin » alors j’ai suivi le mien en m’inspirant des autres sans pour autant me comparer. L’expérience allemande m’a donc donné la possibilité de sortir, partir et m’enrichir de l’inconnu.

Vous avez eu un parcours musical un peu atypique puisque, comme vous le mentionniez, vous n’avez pas étudié dans ce que beaucoup considèrent comme le sacro-saint Conservatoire national de Paris. Pensez-vous que le parcours, qu’il soit musical ou de vie, est fait de hasards, de routes prises instinctivement et qui participent à la construction de sa propre existence ?

Je ne crois pas tellement au hasard, mais je crois au désir. Si une personne à ce désir chevillé au corps avec chaque matin cette envie de se dépasser, de travailler pour y arriver et servir la musique alors les portes finissent toujours par s’ouvrir et surtout, ce sont les bonnes portes. Lorsque le désir vous brûle, vous consume et que vous y croyez, vous parviendrez à vos fins. Pour ce qui est du conservatoire, je n’ai pas attendu de tenter le concours une troisième année de suite et, focalisée sur cette musique qui brûlait en moi, j’ai choisi d’aller tenter ma chance à Berlin. Cela a été un véritable accomplissement. À postériori, il est bien évidemment toujours plus aisé d’analyser les choses, mais je crois réellement beaucoup au désir comme facteur de motivation.

Votre premier album sur le prestigieux label Deutsche Grammophon était consacré au Concerto de Camille Saint-Saëns. Était-ce le souhait de revenir à cette émotion ressentie lorsque vous l’avez joué à l’âge 10 ans tout autant que pour l’énergie et la fougue qui s’en dégagent ?

Ce premier album, c’était une sorte de carte de visite, une présentation de la musicienne que j’étais à ce moment-là. Il y avait effectivement Saint-Saëns mais également Offenbach, ce qui symbolisait mon parcours musical entre la France et l’Allemagne et ces œuvres de jeunesse pleines de fougue, d’énergie et de joie que j’avais très envie de partager.

Dans votre dernier album, « Voice of Hope », vous interprétez le concerto composé spécialement pour vous par Fazil Say « Never Give Up » en réaction aux attentats terroristes de Paris et d’Istanbul. La musique commence-t-elle, comme le disait Wagner, là où s’arrête le pouvoir des mots, où le mot peut paraître vain face à de telles abominations ?

J’y crois énormément. La musique est un langage universel qui se passe de mots. La musique et, plus largement, l’art dans son ensemble sont une réponse à la souffrance, aux questions qui restent sans réponses. Fazil Say a décidé de répondre en notes et de garder espoir malgré ces atrocités commises. Ce concerto s’avère une véritable catharsis. Dans le premier mouvement, on revit les conflits entre les religions, les cultures mais également ces conflits qui peuvent exister en nous-même. Le violoncelle, seul, telle une voix humaine, se mue en une sorte de troubadour qui va exprimer toute la souffrance mais également la grandeur de notre époque. Le deuxième mouvement nous plonge peu à peu dans la noirceur, la terreur même avec des sons de Kalachnikov mêlés aux violoncelles qui résonnent comme des hommes qui pleurent. C’est un mouvement avec une charge émotionnelle énorme et compliqué à interpréter dans le sens où il nous fait revivre ces moments dramatiques, traumatiques. C’est grâce à la beauté de la musique et de l’art qui nous transcendent que Fazil Say nous amène vers ce troisième mouvement qui, lui, invite à ne jamais renoncer, à continuer à croire en l’humain, en la beauté du monde. On se retrouve là en présence de chants d’oiseaux, de bruits d’eaux et ce violoncelle qui, mué en une voix humaine, triomphe ; un triomphe tout en douceur.

Comment s’est déroulé justement le travail avec Fazil Say. Vous a-t-il envoyé le texte au fur et à mesure du processus créatif ?

J’étais très proche de Fazil pendant la création et il a été merveilleux de pouvoir ainsi assister à la naissance de l’œuvre. C’était pour moi un grand changement par rapport aux œuvres de compositeurs du passé et dont j’essaye de déchiffrer, par le biais du texte seul, ce qu’étaient leurs intentions. Là, je pouvais poser les questions directement à Fazil, ce qui rendait les choses plus simples forcément. Il m’a envoyé le manuscrit au fur et à mesure afin que je puisse me rendre compte si toutes les parties de violoncelle étaient effectivement jouables. Je me suis ensuite rendue à Istanbul et ça a été un moment merveilleux. Mon violoncelle accompagnait le piano de Fazil qui interprétait la partition de l’orchestre. C’était la première fois que j’entendais réellement l’œuvre résonner et j’en garde un souvenir extraordinaire. Il a pu également m’expliquer sa manière de voir les choses, me guider, m’aiguiller. C’est nourrie de toutes ces nouvelles indications que je suis revenue à Paris. Ensuite, enfin, est venu le moment de la création du concerto au Théâtre des Champs-Élysées où Fazil était bien sûr présent et ce depuis les répétitions. Le jour de la première, il se trouvait en coulisse juste derrière la porte, extrêmement tendu. C’est là que j’ai pu mesurer le fait que, pour lui, il s’agissait d’une vraie naissance, une naissance emplie d’un questionnement quant à savoir comment le public allait comprendre, recevoir son œuvre. À ce moment-là, toute la nervosité en moi a disparu car je n’étais plus animée que par le fait de défendre ce concerto et le transcrire au plus près de ce que Fazil souhaitait. Ça a d’ailleurs été un immense succès. Le public était extrêmement ému et je n’ai jamais reçu autant de messages qu’après ce concert. Au-delà de la beauté de l’œuvre, cette musique parlait aux gens car elle faisait écho à une actualité douloureuse qui a marqué dans la chair, les esprits. Ça a été une aventure fabuleuse, aventure qui d’ailleurs se poursuit aujourd’hui puisque je me trouve actuellement en Corée pour y jouer la première asiatique de ce concerto.

Lorsque vous plongez dans un texte, êtes-vous dans une approche assez spontanée vous laissant guider par votre propre ressenti ou dans quelque chose de beaucoup plus réfléchi qui va au plus profond de l’œuvre pour en comprendre sa genèse ?

Je ne suis pas quelqu’un de nature très analytique et me considère beaucoup plus comme une sorte de buvard à émotions. Comme je fonctionne beaucoup à l’instinct, j’essaye d’abord de ressentir les choses avant qu’elles ne passent par mon cerveau. Dans un deuxième temps, j’opère également un travail de recherche qui peut consister à lire des œuvres de l’époque. J’aime découvrir tous ces détails qui permettent au mieux de se glisser dans la peau du compositeur. Je tente de devenir une actrice et, tel le précepte de Stanislavki, devenir ce que je joue. J’essaye donc au mieux d’être Fazil Say lorsque je joue son Concerto et Chostakovitch lorsque je joue le sien. Il est important de savoir par exemple que Dimitri Chostakovitch avait cette peur ancrée en lui d’être emmené au goulag. Il gardait une valise sous son lit avec ses affaires prêtes au cas où. Les premières notes du Concerto pour violoncelle N°1 débutent d’ailleurs par quatre coups qui symbolisent ceux du KGB censé frapper à sa porte. Il est primordial de savoir ce que l’on joue et donc analyser l’œuvre d’un point de vue intellectuel afin de l’interpréter au plus près de ce qu’a souhaité transmettre le compositeur. Par contre, l’approche d’une œuvre débute par l’instinct et se termine également par cet aspect instinctif. Ainsi, lorsque je suis sur scène, je ne pense plus à rien si ce n’est à me muer en un passeur qui délivre la musique et devient la musique qu’il interprète.

La musique, au-delà des notes, vous inspire-t-elle d’ailleurs des images que vous visualisez afin d’entrer au mieux dans le texte ?

C’est effectivement très souvent le cas. Les notes ont un sens et se raconter une histoire peut aider à mieux les comprendre. Plus jeune, pour tous mes concours, j’avais toujours une histoire très précise en tête, ce qui me permettait également de me mettre dans ma bulle.

Quel rapport entretenez-vous avec cet instrument tout particulier qu’est le violoncelle et que l’on enlace dans une sorte de prolongement de son propre corps ?

J’ai une relation avec mon violoncelle qui a beaucoup évolué en fonction de l’instrument sur lequel je joue. Il est tout d’abord une partie de moi et, même lorsque je le trimballe sur mon dos, il me paraît comme quelque chose de naturel, ce prolongement de mon corps dont vous parliez. L’idée est que l’archet, le bras, le corps, l’instrument, tout ne fasse plus qu’un et s’inscrive dans la plus grande fluidité possible. Le fait que je joue depuis un an et demi sur le Stradivarius Feuermann a participé à modifier un peu plus encore mon rapport au violoncelle. Auparavant, j’avais cette impression qu’il me fallait dompter l’instrument, le maîtriser. Aujourd’hui, j’ai vraiment pour la première fois cette sensation d’avoir sur scène, à mes côtés, un partenaire. Je suis au service de ce violoncelle, devenant un peu l’instrument de l’instrument d’ailleurs. Je suis là pour le faire sonner le mieux possible et aller dans son sens. C’est un instrument qui me porte et m’apporte énormément. Je ne suis que les doigts et la vraie star, c’est lui !

Lorsque l’on joue sur un instrument de 1730 comme ce Stradivarius Feuermann, ressent-on une sorte de connexion avec le passé qui se voit décuplée ?

Il est forcément très émouvant d’imaginer tous les grands violoncellistes qui ont joué sur cet instrument, mais aussi toutes les âmes de celles et ceux qui ont reçu la musique qui en a jailli au fil du temps. En trois siècles, on imagine tout ce que ce violoncelle a emmagasiné de vie, d’humanité. Je crois énormément en l’âme d’un instrument. L’histoire de ce Stradivarius Feuermann est également très inspirante puisqu’il a été joué par Auguste-Joseph Franchomme qui était le grand ami de Frédéric Chopin ; Chopin qui lui a d’ailleurs dédié sa sonate pour violoncelle. C’est une émotion énorme de savoir que ce violoncelle a accompagné Chopin. Franchomme a même été au chevet de son ami pianiste juste avant sa mort et lui a joué deux mouvements de la sonate pour violoncelle. Rien que d’y penser, c’est tout simplement incroyable… Je suis émue dès que je vois cet instrument. Je peux d’ailleurs vous faire la confidence que mon prochain disque qui sortira chez Deutsche Grammophon sera autour de la musique de… Chopin.