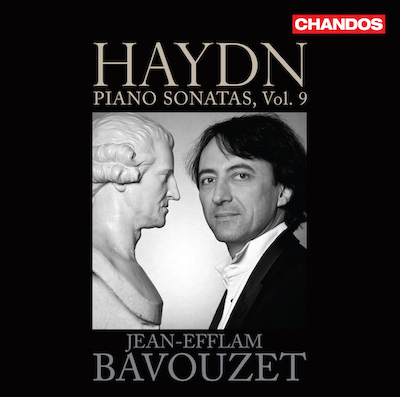

György Cziffra, Sir Georg Solti, Zoltàn Koscis, Béla Bartòk… La Hongrie s’est invitée en lever de soleil venu de l’Est, fil rouge feu, merveilleux conducteur participant à faire rayonner le nom de Jean-Efflam Bavouzet au firmament du ciel pianistique international. Au-delà des frontières terrestres et musicales, l’élève de Pierre Sancan a su dépasser la dystonie qui l’a touché pour se construire un jeu qui nous emporte de l’émotion onirique d’une intégrale Claude Debussy à l’exploration sonore de Stockhausen. Le retour à ses premières amours, les Sonates de Haydn, était l’occasion toute trouvée pour une interview tout feu tout flamme…

« Le problème des concours, c’est que les gens considèrent qu’une compétition musicale se base sur les mêmes critères qu’une compétition sportive. »

Vous avez été élève de Pierre Sancan. Que vous a apporté sa pédagogie très particulière pour l’époque, issue de l’école soviétique, fortement basée sur le corps comme élément essentiel pour façonner le son ?

Je vous remercie tout d’abord de me donner l’occasion de parler de mon très cher maître dont je travaille actuellement des œuvres pour, je l’espère, un enregistrement et un disque en compagnie du BBC Philharmonic sous la direction de mon ami Yan Pascal Tortelier. Pierre Sancan a composé de merveilleuses pièces comme son concerto pour piano, « Mouvement » qui est une pièce humoristique et extrêmement virtuose, sa pièce pour la main gauche ou bien encore sa sublime Sonatine pour flute et piano. D’ailleurs dès que je joue dans un orchestre, où que ce soit dans le monde, je me dirige en premier lieu vers le flutiste pour lui demander s’il joue la Sonatine de Pierre Sancan. Quand vous dites que Pierre Sancan prodiguait un apprentissage du piano basé sur tout le corps, vous avez entièrement raison. Il s’est en effet tout de suite penché sur une approche rationnelle du son, ne s’occupant pas forcément de ce qu’il se passe entre le bout des doigts et l’avant-bras mais focalisée sur le bras, l’épaule, la position du buste, des pieds, de la tête, les crispations éventuelles de la mâchoire… Tout un tas de paramètres que Pierre Sancan avait analysé chez les grands pianistes russes qu’il admirait beaucoup. Il est d’ailleurs intéressant de noter lorsqu’on lit le journal de Prokofiev que, déjà, ses propres professeurs s’intéressaient au placement du dos et de l’influence que cela pouvait induire sur le jeu. Après, celui qui selon moi a vraiment révolutionné l’approche technique pianistique, c’est Franz Liszt. Il y a vraiment là une coupure nette entre le piano d’avant et celui d’après Liszt.

Pierre Sancan aimait improviser. On sait que vous êtes passionné par le jazz, ce monde de l’improvisation, une improvisation qui s’est perdue avec le temps dans la musique classique. Est-ce le sens du rythme, de l’improvisation, de l’écoute de l’autre qui vous a fait vous intéresser à ce monde musical qui était pourtant, dans les années 80, totalement proscrit au Conservatoire ?

Il est sûr qu’à l’époque, au Conservatoire, si vous aviez l’idée de jouer trois accords de jazz, vous aviez immédiatement le professeur de la classe d’à côté qui passait la tête pour vous demander ce que vous étiez en train de faire ! Il existait un fossé énorme avec les musiciens de jazz qui, dans le milieu de la musique classique, n’étaient pas du tout considérés. Le Conservatoire de Paris a été à ce titre l’un des derniers à intégrer une classe de jazz dans son cursus. On parle là des années 80 puisque c’était à l’époque où, moi-même, je quittais le Conservatoire. Dans le jazz, le rythme me fascinait mais également l’harmonie et ce sentiment de liberté qui est inhérent à ce genre musical, une liberté derrière laquelle se cache une très grande rigueur. Cela fait quelques temps maintenant que je me délecte en regardant sur YouTube les vidéos de ce jeune anglais prodigieux qu’est Jacob Collier qui joue de tous les instruments. Dans la musique classique, quelles sont finalement nos libertés ? On a l’ornementation que l’on peut se permettre dans les Sonates de Haydn ou les Concertos de Mozart là où Beethoven, et ça on le sait très clairement, avait spécifié qu’il ne voulait pas que l’on ajoute d’ornements, ce qui sous-entend qu’à son époque, on en ajoutait ! Les ornementations ont, après Beethoven, été très calibrées et écrites devenant même, comme chez Chopin par exemple, un élément inhérent à sa musique. Impossible en effet d’imaginer Chopin sans toutes ses notes magnifiques qui gravitent autour d’une mélodie ! Au-delà de l’ornement, nous pouvons également jouer sur les cadences même si cela peut générer des anachronismes comme je l’ai moi-même fait dans mon interprétation du Concerto N°17 de Mozart ou dans certains Concertos de Haydn. Même si certaines œuvres se prêtent plus volontiers à une relative liberté, il est important de se laisser guider par son inspiration tout comme son audace. Lorsque Brahms écrit une cadence pour un Concerto de Beethoven, il y a là une forme d’anachronisme. Même chose lorsque Beethoven note une cadence pour son deuxième Concerto vingt ans après l’avoir composé, c’est un tout autre Beethoven qui écrit comme le montre la tessiture du piano complètement différente de l’original. On joue ce Concerto qui est un peu de style Mozartien et puis, tout à coup on se retrouve avec une cadence qui nous propulse dans l’Opus 106. Il y a des anachronismes partout ! Je comprends que cela puisse choquer mais l’important n’est-il pas de rester ouvert ?

On sait que vous n’êtes pas très adepte du classement dans les Concours. En 1992, participant vous-même à un concours, vous aviez d’ailleurs rédigé une lettre afin que les prix soient partagés. Pourtant, aucun des participants n’avait souhaité signer et vous suivre dans cette démarche. Ne trouvez-vous pas que le fait d’attribuer ainsi comme cela un ordre est, au-delà de la subjectivité de la chose, presque anti artistique ?

J’avais fait rédiger la lettre par un avocat international afin de ne froisser personne. Dans cette lettre, je proposais à mes collègues, cinq autres finalistes à ce concours, de mentionner que nous respections bien évidemment la décision du jury mais que l’on était prêts à séparer en six parts égales la somme que représentait les six prix. À ma grande déception, personne n’a souhaité signer cette lettre. J’ai trouvé cela dommage car nous avions là les moyens de marquer le coup et, peut-être, de faire bouger les choses de manière intéressante. Nos jeunes musiciens sont en effet pris dans un étau. N’importe quel musicien sérieux comprendra qu’un classement artistique qui échappe au « ces trois-là sortent du lot ! » et s’apparente à un classement comme dans une compétition sportive où l’un passe la ligne d’arrivée avant ses concurrents, n’a rien de logique.

On est là dans une subjectivité qui vous dérange ?!

C’est bien plus grave que ça ! Si vous écoutez dix interprétations de la même œuvre musicale que vous aimez, comment voulez-vous faire un classement de 1 à 10 qui fasse sens ? Vous pouvez éventuellement constituer trois catégories en vous disant : « voilà ceux qui je préfère, ceux que je peux écouter et ceux que je n’aime pas du tout. » Mais comment numéroter en se basant sur des points qui se voudraient être de l’ordre du concret ? C’est là que la chose est perverse. On promet en effet monts et merveilleuses à ces jeunes musiciens s’ils gagnent un premier prix pour finalement nous rendre compte que beaucoup des lauréats des grands concours ne percent pas. Bien sûr, il y a des exceptions à la règle comme Daniil Trifonov qui est un pianiste que j’aime énormément ou Krystian Zimmerman. Pour autant, beaucoup de pianistes font une très belle carrière sans avoir remporté un grand Prix. Si j’en juge par ma propre expérience, c’est, comme je l’explique à mes élèves, la préparation du concours qui a été intéressante. Par exemple, on constate aisément que, dans le domaine sportif, les records du monde sont souvent battus pendant de grandes compétitions et non lors de l’entrainement quotidien. Il y a dans ces évènements particuliers une volonté de se dépasser qui est positive. Le problème des concours, c’est que les gens considèrent qu’une compétition musicale se base sur les mêmes critères qu’une compétition sportive. L’art ne se quantifie pas en points. On peut juger certains paramètres avec une considération esthétique, des partis pris mais de là à attribuer des points ! La meilleure solution serait que les jeunes musiciens se décident à boycotter les compétitions que l’on remplacerait par autre chose. Le mode de fonctionnement de Young Concert Artists aux Etats-Unis, qui fait la promotion de musiciens talentueux du monde entier, me semble être une solution intelligente. D’ailleurs, si l’on regarde leur palmarès depuis maintenant 60 ans, c’est tout simplement incroyable. On y retrouve énormément de lauréats qui ont connu une immense carrière. Pourquoi ? Et bien d’abord parce qu’il n’y a pas de classement. Ou vous êtes sélectionné ou vous ne l’êtes pas mais vous ne donnez pas de prix en attribuant des points. La question que l’on se pose c’est : « Est-ce que j’ai confiance musicalement en cette personne ? » C’est tout à fait différent.

Votre premier concert vous a été offert dans une salle pleine par György Cziffra. Un moment je suppose à jamais gravé dans votre mémoire ?!

Cziffra, ça a été une expérience extraordinaire. Je lui dois en effet de m’avoir donné la possibilité et l’honneur de terminer la première partie de l’un de ces concerts à Senlis. Je regrette un peu aujourd’hui de ne pas avoir prolongé cette rencontre. Il me donnait l’impression d’être un homme extrêmement généreux, prononçant des mots très gentils que je n’oublierai jamais. Pour l’anecdote, Cziffra possédait pour répéter un clavier muet incroyable qui me donnait à l’époque l’impression d’être une table de bois dont j’étais incapable d’enfoncer la moindre touche. Il fallait que je mette tout le poids de mon corps avec mes pouces pour y parvenir ! Lui vous enchainait la Toccata de Schumann ou les Jeux d’eaux de Ravel avec une telle aisance sur ce clavier littéralement injouable que c’en était déroutant. Véritable prodige, il faisait preuve d’une puissance phénoménale pour ensuite se retrouver au piano avec un confort de jeu incroyable. Musicalement, il possédait une intelligence de jeu rare. Sa manière d’interpréter les « Rhapsodies Hongroises » de Liszt était simplement phénoménale de beauté, de classe, d’aisance. Tous les pianistes ont les lèvres qui pendent tant ce qu’a fait Cziffra avec Liszt est à peine croyable.

Après vos débuts remarqués, vous avez malheureusement souffert d’une dystonie. Cela vous a-t-il permis d’en apprendre sur vous-même, de grandir face à cette difficulté venue se dresser sur votre chemin ?

Oui, bien sûr. Quand une telle chose vous tombe dessus, il y a deux manières de réagir. Abdiquer ou se battre ! Toute proportion gardée, cette année, lors des rares concerts que j’ai pu donner, il y en avait un qui se déroulait dans la maison natale de Beethoven à Bonn où se trouvent des manuscrits merveilleux dans lesquels on sent que le compositeur doute face à la surdité qui le gagne. Devant l’obstacle, il s’est dit : « j’abandonne ou je continue ? Est-ce que je trouve en moi les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve ou bien est-ce que j’abdique ? » Sans bien sûr me comparer à Beethoven, je crois que chaque homme qui se trouve devant une épreuve telle que celle-là doit faire ce choix. Personnellement, je me suis immédiatement dit que si je parvenais à me sortir de cela, je serais certainement un meilleur pianiste ou du moins un meilleur musicien. J’ai eu la chance de trouver assez rapidement une personne en laquelle j’ai senti que je pouvais lui déposer les clés de mon avenir pianistique et même les clés de ma vie. Cette personne, c’est Philippe Chamagne, physiothérapeute, qui m’a tout de suite donné une énorme confiance. Je me suis dit à l’époque que j’allais être son petit soldat, faisant à la lettre ce qu’il me demandait. J’ai accepté de lui donner un certain temps, les deux ans qu’il me demandait, période pendant laquelle j’ai vraiment effectué tous les exercices qu’il me donnait. Avec le recul, c’était réellement passionnant car cela m’a permis de découvrir tout un tas de choses sur mon propre corps et, plus généralement, sur l’anatomie que l’on ne nous enseigne pas dans les conservatoires même si j’avais été sensibilisé à la posture à adopter au piano grâce, comme on le disait tout à l’heure, à la technique de Pierre Sancan. La médecine commençait à s’intéresser de près à la dystonie et je me souviens avoir joué pour la première fois avec Michel Béroff à quatre mains lors de la première après-midi consacrée à la main du musicien au grand congrès international de médecine.

C’est d’ailleurs cette dystonie qui vous fait vous tourner vers Haydn pour votre premier enregistrement !

C’est exact. Ma dystonie a commencé après le concours Van-Cliburn en 1989, période qui coïncidait avec la naissance de ma première fille. Ce n’était donc pas un hasard puisqu’il y a toujours par rapport à ce genre de pathologie un facteur psychologique. Ceci dit, ce n’est pas parce que vous allez traiter votre problème psychologique que votre dystonie de la main ou du pied va pour autant se régler. On sait d’ailleurs encore relativement peu de choses, neurologiquement parlant, sur la cause de cette dystonie. Mon bon sens et ma propre expérience me font dire qu’il y a un moment de faiblesse, de doute, de déséquilibre psychologique indéniable. En ce qui me concerne, je travaillais à l’époque un concerto de Liszt. Je me focalisais sur les octaves de manière acharnée, un peu bêtement, mécaniquement. On doit tous bien sûr passer des heures à répéter les mêmes passages comme le tennisman son coup-droit ou le golfeur son swing. Il y a en effet quelque chose de forcément très athlétique dans notre métier. La différence, c’est que généralement les grands sportifs bénéficient de coaches qui les guident, leur inculquent une rigueur, une méthode et, surtout, un regard extérieur. Or, lorsque la dystonie se crée, vous n’avez plus de regard extérieur. En travaillant son piano, on doit ainsi toujours séparer son Moi en deux, entre l’élève d’un côté et le professeur de l’autre. Il y a une part de schizophrénie dans le travail du pianiste et même du musicien solitaire d’ailleurs. Là, avec la dystonie, la partie professeur est en grève, polarisée sur autre chose. Alors, l’élève travaille un peu bêtement, tel un robot. Dans mon cas, c’est exactement ce qu’il s’est produit. Les dommages étant assez importants, il faut donner du temps au temps et surtout ne pas avoir recours à une opération chirurgicale. Le processus de la dystonie arrive très lentement dans votre chaîne musculaire, sans lésions apparentes. Ainsi, 95% des gestes du quotidien et même instrumentaux sont réalisables. Le problème, ce sont les 5% qui, tout à coup, disparaissent de votre programmation neurologique. C’est une disparition qui s’opère progressivement, sur plusieurs mois. Et puisque le phénomène s’immisce en vous que lentement, il met du temps à se résorber. Je suis resté un an à me demander ce qu’il m’arrivait et ma rééducation s’est établie sur deux ans. Pendant cette période, j’ai appris beaucoup de choses notamment, comme vous le mentionniez, Haydn. Mon problème en effet, c’était les octaves. Dès que j’ouvrais une partition et que je voyais deux ou trois octaves de suite, je refermais le texte en me disant : « Ce n’est pas pour moi ! » Sur ce, on m’a proposé d’enregistrer un disque consacré à la musique de Bartòk. Imaginez lorsque vous êtes jeune pianiste et que l’on vous offre la possibilité de faire un disque de la musique que vous aimez le plus ! Le problème, c’est que c’était mission impossible tant le texte de Bartòk est bourré d’accords et d’octaves répétées. Sur ce, je ne sais plus trop comment je me suis intéressé à la musique de Haydn qui elle, pour le coup, a très peu d’octaves. J’ai soudain été attiré par cette musique qui n’était pas très bien considérée lors de mes études au conservatoire. C’était ceux qui n’arrivaient pas à jouer Beethoven qui se tournaient vers Haydn ! Haydn a d’ailleurs toujours été et reste, aujourd’hui encore, le mal aimé des trois entre Beethoven et Mozart. C’est pourtant lui qui a inventé la forme sonate, principe de base de siècles d’une forme musicale si particulière. On doit à Haydn l’introduction de l’humour en musique, la profondeur… Bref, tout ça pour dire que d’une chose négative, si l’on arrive par les hasards de la vie à la détourner, on peut non seulement y trouver du positif mais également des choses auxquelles on n’aurait pas forcément eu accès. J’espère que la période difficile que nous vivons actuellement aura également ce genre de conséquences.

Votre choix de répertoire s’est d’ailleurs toujours opéré, des concertos de Bartok aux sonates de Prokofiev, hors des sentiers battus. Était-ce là une volonté de vous démarquer ou votre choix était-il purement guidé par vos attirances musicales ?

L’envie de me démarquer était là, je l’avoue. Plus que les sonates, ce sont surtout les concertos de Prokofiev que j’ai enregistrés. J’ai par exemple appris le cinquième concerto de Prokofiev, œuvre pour laquelle j’ai eu un véritable coup de foudre. La première œuvre de Schumann que j’ai apprise, c’est la grande Sonate Opus 14 qu’à l’époque personne ne jouait à part Horowitz et Jean-Philippe Collard. On m’aurait demandé d’apprendre le premier Concerto de Tchaïkovski, j’aurais dit non. Ça ne m’intéressait pas. Je préférais me polariser sur des œuvres moins connues, trouvant plus intéressant, même si cela n’était pas une mission, de participer à faire connaître et rayonner des pièces moins jouées, moins mises en avant.

Vous évoquiez Jean-Philippe Collard que j’ai eu la chance d’interviewer récemment. Il m’a d’ailleurs raconté, comme Jean-Marc Luisada avant lui, cette rencontre avec le maître Horowitz devant lequel vous avez joué toute une après-midi de 1985. Que gardez-vous de ce moment que je suppose magique pour le jeune pianiste que vous étiez ?

Cette rencontre, on la doit à Jean-Philippe qui était le « guide » parisien de Vladimir Horowitz. Le maître souhaitait entendre de jeunes pianistes français prometteurs. Il y a une chose qui m’a beaucoup amusé et je crois vraiment qu’Horowitz était sincère et qu’il ne s’agissait pas là d’une coquetterie de sa part. Nous devions au départ jouer sur son piano qui se trouvait à l’hôtel Raphael où il séjournait mais il s’est avéré que l’instrument était déjà parti à Moscou. Pas de piano pour une audition, ça rendait forcément les choses un peu compliquées. Jean-Philippe Collard a alors proposé que l’on aille dans son studio. Nous sommes donc partis de l’hôtel Raphael pour nous rendre chez Jean-Philippe. Là, on est passé devant le théâtre des Champs-Élysées et Horowitz nous a dit « Je joue là demain soir, vous pensez qu’il y aura du monde ? » C’était très drôle de voir le maître ainsi sceptique alors que des gens étaient déjà là avec leurs tentes et leurs casse-croûtes pour attendre l’évènement.

Jean-Philippe m’expliquait que Jean-Marc ou vous aviez tenté de poser une question afin de connaître les secrets de la sonorité de Horowitz. Le maître avait gentiment botté en touche. Ce pianiste unique protégeait donc son pré carré, peu enclin à partager ses « secrets de fabrication » ?

Je n’ai pas ce souvenir-là et c’est précisément la deuxième chose que je voulais vous raconter. Jean-Marc a joué du Chopin et moi cette Sonate de Schumann à Horowitz puis, ensuite, nous lui avons demandé s’il voulait bien nous montrer quelques exercices et il s’est gentiment exécuté. Mais il y a deux choses incroyables à noter. D’une part Vladimir Horowitz s’est retrouvé quasiment dans la même situation que moi lorsque je tentais d’enfoncer les touches du piano d’essai de Cziffra car le piano de Jean-Philippe n’était pas du tout réglé comme le sien. La seconde, c’est que Vladimir Horowitz nous a montré des exercices qui étaient vraiment « Highway to Hell », la tendinite assurée. Des exercices d’assouplissement qui ont fonctionné pour lui mais qui étaient monstrueusement dangereux et à ne pas mettre entre les mains de jeunes pianistes qui souhaiteraient développer leur technique tant les écartements des doigts étaient énormes. Je me souviens qu’il nous disait de sa voix rocailleuse : « C’est difficile ! » et en effet, ça l’était.

Vous auriez dû rencontrer à nouveau Horowitz à New-York. Rencontre qui ne s’est hélas pas produite en raison d’une lettre malencontreusement glissée sous votre moquette et découverte seulement des années après la mort du maître. Un regret ?

Oui, c’est une histoire incroyable digne d’un film de Woody Allen et encore, s’il avait mis cela au scénario, on aurait dit que le réalisateur exagérait. Après cette audition chez Jean-Philippe, Vladimir Horowitz nous avait gentiment dit à Jean-Marc et moi-même : « Si vous venez à New-York, faites-moi signe et nous irons prendre le thé. » Il se trouve que, quelques mois plus tard, je faisais mes débuts à New-York et donc, j’ai écrit au maître. Évidemment je n’ai pas reçu de réponse. Les années ont passé et, de manière incroyable, en retirant la moquette de mon appartement, je suis tombé sur la lettre d’Horowitz que le facteur avait déposée sous ma porte et qui était venue se glisser sous la moquette. La lettre disait : « Le maestro a bien reçu votre lettre et vous propose de l’appeler à ce numéro afin de convenir d’un rendez-vous ! » Horowitz était hélas mort depuis des années et je n’ai donc pas eu la chance de le rencontrer une seconde fois. C’est ce que l’on appelle un rendez-vous manqué, un coup du destin.

Vous avez beaucoup enregistré avec parfois cinq sorties d’albums en une seule année. Je crois que vous aimez tout du disque là où, par exemple, Jean-Philippe Collard ne voit dans cet exercice qu’un passage obligé qui ne tend que vers un seul but, le concert. Qu’aimez-vous dans l’enregistrement en studio ?

Je peux très bien comprendre le point de vue de Jean-Philippe qui, comme Michel Béroff, est mon grand-frère pianistique puisque nous avons été tous trois des élèves de Pierre Sancan. La meilleure analogie à laquelle je puisse penser entre le disque et le concert, c’est celle du travail d’un acteur au cinéma et au théâtre. Il est évident qu’au théâtre, comme au concert, le temps est irréversible. Pierre Boulez m’a d’ailleurs toujours dit que le concert était un véritable miracle. Tout peut se passer, le meilleur comme le pire. D’où notre appréhension, notre trac qui est très variable et assez incompréhensible du reste. Pourquoi sommes-nous parfois très nerveux alors que l’on a bien dormi, qu’il s’agit d’un morceau que l’on a joué des centaines de fois et que, pourtant, on arrive sur scène avec une boule au ventre ? C’est un phénomène assez inexplicable ! À contrario, le trac pour un enregistrement n’a pas lieu d’être puisque vous pouvez arrêter le temps quand bon vous semble, prendre le recul nécessaire pour aller en cabine écouter chaque prise et donc voir ce qu’il convient de corriger. C’est d’ailleurs en cela qu’un enregistrement m’intéresse. Nous parlions tout à l’heure des deux personnalités que doit posséder le musicien. L’élève qui joue et le professeur qui écoute et corrige. Or là, dans le cadre d’un enregistrement, vous êtes les deux à la fois, celui qui joue et enregistre puis celui, dans la cabine, qui écoute et qui pointe du doigt ce qui pourrait être amélioré. C’est un processus qui m’intéresse beaucoup. Au fur et à mesure, ma vision tout comme ma réalisation de l’œuvre s’affinent puisque je peux mettre l’accent sur ce qui ne me plait pas. Finalement, l’enseignement musical tel que le considérait notre maître, Pierre Sancan, c’est le phénomène du miroir. Être apte à prendre le recul nécessaire pour dire à celui que l’on écoute : « Moi j’ai entendu ça dans ton jeu. Est-ce que cela correspond à ce que tu penses, à la vision que tu as de la pièce que tu joues ? » Si la réponse est non, alors comment je peux t’aider ? Lorsque vous êtes dans la cabine, vous écoutez votre prise et vous devez vous demander si cela correspond à ce que, selon vous, le compositeur voulait de son œuvre. Au-delà de cet aspect, il y a également la prise de son qui me fascine dans le processus d’enregistrement. Comment est-il possible que le même piano, les mêmes micros posés au même endroit au millimètre près, la même salle et le même pianiste aient des sons différents en janvier ou en juin par exemple ? Comment expliquer que si l’on bouge de quelques centimètres seulement un micro qui se trouve à deux mètres cinquante de haut et trois mètres du piano, le son en sera totalement transformé. Il y a donc une recherche du son que l’on souhaite obtenir qui me fascine et une capacité à créer des atmosphères différentes que je trouve passionnante. J’aime cette recherche de l’esthétisme acoustique et qui doit être différente que l’on interprète Beethoven, Debussy ou Haydn que j’ai récemment enregistré. Puis vient la phase de montage qui s’apparente à celle d’un film. Qu’est-ce qui fait qu’un film est réussi ? Ce n’est pas parce qu’on enchaine de belles images les unes après les autres. Non, tout est dans le rythme ! Faut-il créer une plage longue car elle prolonge une atmosphère ? Si dans cette plage il y a une erreur de l’exécutant, comment la couper sans nuire au rythme ? Comment faire que les choses s’enchainent pour que l’ensemble devienne un discours qui soit le plus naturel possible ? Ce n’est pas parce que l’on met un coup de ciseaux que l’on tue le naturel d’un discours ! Là, nous avons parlé depuis le début de cet entretien sans que je me coupe, passant parfois d’une idée à une autre sans que cela ne soit forcément lié. Un concert qui est par définition l’instant ne donnera pas forcément un discours fluide et naturel. À contrario, ce n’est pas parce que vous allez écouter un disque que vous aurez forcément quelque chose de tronqué, d’aride et d’artificiel. Le processus consistant à récréer un naturel du discours lorsque l’on enregistre un disque est vraiment passionnant.

On vous sait et l’on vous sent passionné par le son. Assister à des conférences de Stockhausen et même jouer l’une de ses pièces vous a-t-il permis de mieux comprendre toute la complexité du son ?

Bien sûr. Mais tout autant que le fait de me plonger dans les compositeurs contemporains ou rencontrer les musiciens merveilleux qui ont jalonné mon parcours musical. C’est la raison pour laquelle le livre de Claude Hagège que je viens de terminer m’afflige terriblement. C’est un Monsieur dont je ne remets pas en cause les compétences dans le domaine des langues mais qui se targue de vouloir nous introduire à la musique en nous inculquant des notions qui s’avèrent fausses. Dès la première page, on constate d’ailleurs qu’il n’a aucune notion véritablement profonde de ce qu’est le phénomène sonore. Il nous parle des quatre paramètres du son, mais il oublie le cinquième. Il mélange polyphonie et contrepoint. Il ne comprend absolument pas ce qu’est la pulsation rythmique dans une œuvre. Il n’y a aucune précision d’où le fait que je sois quelque peu remonté après cette lecture. Je trouve dommage qu’en France, parce qu’une personne est compétente dans un certain domaine, on lui octroie de facto le droit de se prononcer sur un autre registre qu’elle ne maîtrise visiblement pas.

Vous parlez là du son, un domaine qui vous est cher. Aujourd’hui, on a l’impression que les jeunes pianistes sont de plus en plus impressionnants techniquement mais manquent peut-être parfois un peu de personnalité. Difficile, malgré la virtuosité, de reconnaître un pianiste actuel à la couleur du son comme c’était le cas avec un Horowitz ou un Richter par exemple ?

Le son pour le son ne m’intéresse absolument pas. C’est un peu comme si d’une langue, pour faire un clin d’œil à Monsieur Hagège, on ne s’occupait que de la prononciation. La prononciation est importante pour être compris, mais ce n’est pas parce que vous prononcez admirablement bien que, pour autant, vous direz des choses merveilleuses, très intelligentes ou belles. Le son pour le son, comme je vous l’ai dit, ne m’intéressant pas, c’est certainement la raison pour laquelle la musique de Debussy, basée sur une fascination du son pur, ne m’intéressait absolument pas au départ. C’est bien plus l’organisation de ces sons sur laquelle j’étais et suis toujours polarisé. Quand on parle du phénomène sonore avec Stockhausen et ce que cela a pu impliquer, c’est absolument fascinant. Aujourd’hui tous les synthétiseurs possèdent des sons pré programmés mais j’ai eu la chance, au centre de musique électro acoustique à Metz, de créer mon propre son et c’est tout simplement incroyable. Cela permet par exemple de comprendre que le son n’a pas quatre mais cinq paramètres, que ce qui fait le timbre d’un son, ce sont ses harmoniques. Monsieur Hagège parle de trois catégories de sons. Les sons harmoniques, inharmoniques et les sons bruités. Même si cela est basé sur une réalité acoustique, cela n’est pas une réalité perceptible. Seuls deux catégories de sons sont classables pour nos oreilles, ceux à fréquences déterminées (qui ont une hauteur fixe que l’on peut chanter) et ceux à fréquences indéterminées (les bruits). La question est de savoir quelles sont les harmoniques qui se mettent en vibration lors de la production d’un son. Il convient d’avoir un vocabulaire et un discours très précis comme Stockhausen savait si bien le faire. Tout ce que j’ai pu apprendre dans ce domaine a participé à façonner mon oreille. J’ai pu comprendre l’enveloppe lorsque l’on mélange le volume et la durée d’un son et la façon dont ce volume évolue dans le temps. Ce sont là pour le coup deux paramètres assez liés. Cela correspond à toutes les accentuations, à la manière dont le rythme est vécu ou restitué. Je trouve d’ailleurs dommage qu’il n’y ait pas, dans les conservatoires de musique, un cours ne serait-ce que rudimentaire de musique électro acoustique pour comprendre comment l’on produit un son. Moi-même, je faisais écouter Stockhausen ou Boulez à mes élèves lorsque j’étais en Allemagne.

La musique est-ce avant tout une histoire de rencontres, de Sir Georg Solti à Pierre Boulez ?

Oui, bien sûr et c’est en ce sens que les compétitions dont nous parlions au début de cette interview ont un résultat très limité. Vous vous réveillez un jour avec un premier prix et un agenda de concerts rempli mais ce que demande un jeune musicien, ce n’est pas d’être engagé mais d’être réengagé. C’est ce que Boulez appelait merveilleusement le contrat de confiance. Ce contrat de confiance entre un interprète et son public. Lui s’en était fait une mission et, même si mes ambitions sont moins grandes que celles de Pierre Boulez, quand je joue quelque chose qui me ravit ou m’étonne, mon souhait, au-delà de le faire partager, est de m’attacher à ce qu’il y ait la même résonnance chez celles et ceux qui l’écoutent. Moi, ce que j’attends d’un compositeur ou même d’un interprète, c’est qu’il me fasse m’émerveiller sur la beauté de ce qu’il a pu écrire et cela même s’il s’agit d’une œuvre que je connais sur le bout des doigts. C’est ce que je retrouve par exemple dans la musique de Haydn. J’ai toujours cette impression qu’il essaye de m’en mettre plein la vue. Certaines rencontres vous stimulent tout simplement parce que vous ne pensiez pas l’homme capable de choses aussi prodigieuses. Face à cela, comme à la dystonie, soit on abandonne, soit on décide de retrousser ses manches.