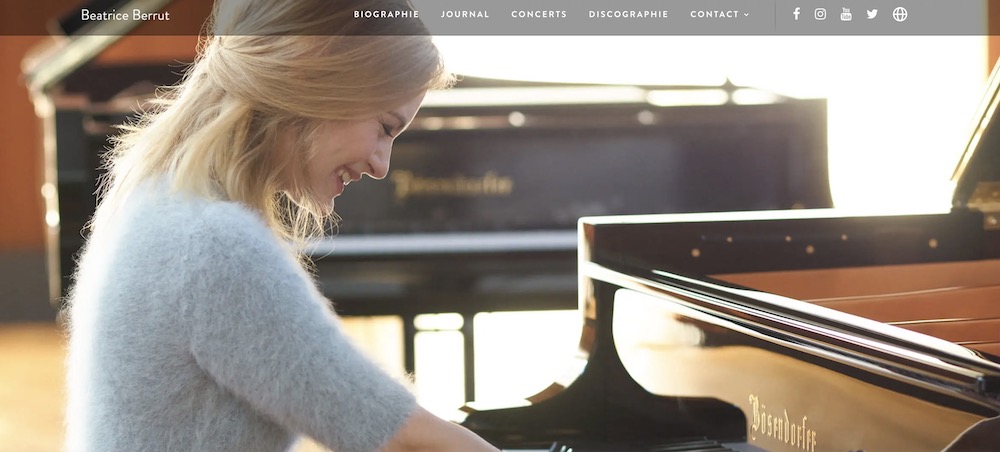

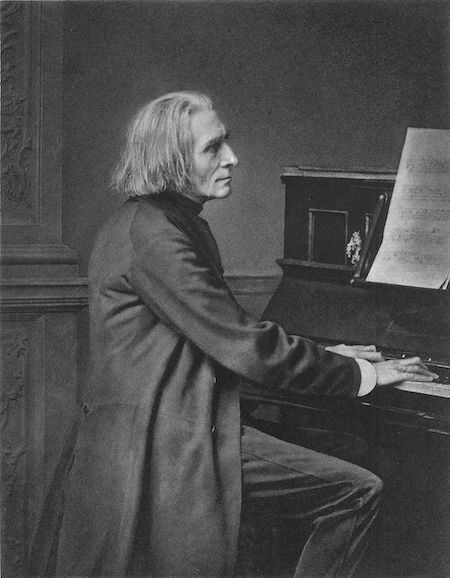

Prodige adulé des foules, merveilleux pédagogue, inventeur du récital afin d’y perpétuer les musiques de Bach ou de Beethoven, homme de lettres, au grand cœur ou encore homme d’église… La vie de Franz Liszt est un roman aux multiples chapitres dont la pianiste Béatrice Berrut n’a de cesse d’écrire de nouvelles pages. Pour preuve, la sortie d’un déjà troisième album consacré au génial compositeur hongrois dont la virtuosité de la forme ne doit pas faire oublier la sublime beauté du fond. Après la « Totentanz », les concertos N°1 et N°2 où un passage remarqué dans la si inspirante « Vallée D’Obermann » des « Années de pèlerinage » dont elle est originaire, Béatrice Berrut nous enivre désormais des compositions tardives et injustement méconnues de l’abbé Liszt, œuvres emplies d’une sombre et captivante poésie méditative.

« Liszt est notre père à tous. »

Votre parcours pianistique est marqué par « l’école Russe ». Comment définir les caractéristiques d’apprentissage de cette « école » et est-ce l’empreinte Russe qui vous a fait vous tourner, en compagnie de la violoncelliste Camille Thomas, vers cet enregistrement qu’est le disque « Un siècle de couleurs russes » ?

Il existe plusieurs « écoles Russes » de piano et j’avais personnellement une vraie affinité avec celle de Heinrich Neuhaus qui a formé des musiciens merveilleux tels que Sviatoslav Richter ou Emil Gilels, des personnalités très fortes et très variées. J’avais l’impression que cette « école » poussait les artistes dans leur individualité et donc vers le développement d’une voie propre. J’ai tout de suite adhéré à cette idée. Le travail était également très centré sur le son, cette capacité à faire chanter son piano, instrument à percussion et où la difficulté réside justement dans cette faculté à en faire oublier ses marteaux. Neuhaus proposait de merveilleuses solutions à tous ces questionnements et c’est la raison qui m’a conduite à Berlin pour étudier auprès de Galina Iwanzowa qui avait été son élève. Avant cela, j’avais étudié à Zurich aux côtés de Esther Yellin, elle aussi élève de Neuhaus. Il y a donc eu une véritable continuité dans ma formation pianistique. Étonnement, ce n’est pas véritablement cette « école » qui m’a poussée vers la musique Russe comme pourrait le laisser penser cet album « Un siècle de couleurs russes » auquel vous faites référence. Moi, mon grand amour a toujours été la musique allemande, musique en laquelle j’ai toujours eu l’impression d’y trouver une véritable langue pianistique maternelle. Camille Thomas avait une vraie affinité avec la musique Russe et comme à l’époque nous jouions beaucoup ensemble, ça a été un plaisir de me plonger dans cet univers musical que j’ai pu découvrir avec elle.

On vous connait, comme le montre votre discographie, une passion pour Franz Liszt. Véritable star, prodige du piano adulé des foules, merveilleux pédagogue, hommes de lettres, homme d’église… Au-delà de la beauté intrinsèque de son œuvre, Liszt a tout du personnage de roman. Vous êtes-vous passionnée tout autant pour l’homme que pour sa musique ?

C’est une question très pertinente et la réponse est bien évidemment oui. Franz Liszt me passionne tout autant comme humaniste, penseur ou philosophe. Sa personnalité qui m’accompagne au quotidien transparait très fortement dans sa musique à tel point que j’ai cette impression qu’il n’est pas mort. Pour moi, Franz Liszt est toujours vivant ! Sa musique en dit d’ailleurs long sur cette fougue dévorante qui continue à transparaître un siècle après sa mort.

La vie de Liszt s’écrit d’ailleurs en musique avec, à 20 ans, les débuts de l’écriture de cette « Totentanz » d’une fraîcheur incroyable que vous avez enregistrée, puis des œuvres plus sombres comme « La pensée des morts » lorsqu’il perd sa fille avant, à la fin de sa vie, de trouver un Liszt mystique, introspectif et cet espoir de quelque chose après la mort. Vous ressentez, je suppose, dans le texte cette chronologie de la vie de Liszt. Se plonger dans la vie du compositeur, c’est essentiel pour tirer la quintessence de son texte ?

Se plonger dans la vie d’un compositeur a un vrai intérêt puisque c’est un processus qui aide à la compréhension de l’œuvre comme à celle de sa propre constellation mentale. Lorsque l’on joue la musique d’un compositeur, on souhaite en effet se rapprocher au plus près de ce que ce dernier à souhaité transmettre. La vie de Liszt est riche en évènements, des évènements qui marquent profondément sa musique. Il y a, vous y faisiez référence, « La Pensées des Morts » mais également dans le disque que je viens d’enregistrer, « Les Morts » et « L’oraison » écrite pour le décès de son fils Daniel ou « La Notte » composée après la mort de sa fille Blandine. La dimension spirituelle transparait au fil des années dans la musique de Liszt. D’ailleurs, lorsque l’on se penche réellement sur sa vie, on retrouve même dans ses œuvres de jeunesse une vraie quête spirituelle puisque Liszt a toujours été rongé par une forme d’extase mystique. À 16 ans, il passait une grande partie de ses journées dans les églises de Paris en état de quasi-transe, son cœur balançant depuis son plus jeune âge entre la voie de la religion et celle de la musique. La spiritualité est donc un élément central et moteur de son œuvre.

Ne pensez-vous pas que la virtuosité de Liszt l’enferme quelque peu, aux oreilles des mélomanes, dans une case qui mettrait hélas au second plan la richesse, la beauté et la poésie de compositions moins connues comme ces œuvres très dépouillées composées à la fin de sa vie et que vous venez d’enregistrer ?!

La virtuosité de Liszt est souvent mal comprise. Il ne faut pas perdre de vue qu’elle se veut toujours au service d’une pensée musicale. Faire de cette virtuosité une fin en soi s’avère une erreur d’interprétation. Cette virtuosité est toujours là pour mettre en lumière un effet sonore ou une émotion brûlante. Liszt était également un très grand orchestrateur et son intelligence du piano lui fait plus envisager l’instrument comme un orchestre que comme un simple exercice de démonstration. Sa virtuosité éclatante contribue hélas, comme vous le mentionniez, au fait qu’il soit mal perçu par certains.

Liszt crée le récital car il désire transmettre la musique du passé, interprétant Beethoven, Bach… Peut-on dire que, dans l’histoire du piano, il y a un avant et un après Liszt ?

C’est évident. Liszt a clairement inventé la forme du récital tout autant que poussé les interprètes à jouer sans partition ce qui, à l’époque, était une vraie révolution. Liszt est notre père à tous. Lorsque l’on joue seul en concert sans le support du texte, c’est à lui qu’on le doit. Notre quotidien de pianiste est forcément influencé par ces habitudes qu’il a initiées.

On retrouve chez Liszt une manière parfois très percussive dans l’attaque des touches du piano, sorte d’anticipation de ce que Bartòk et Prokofiev demanderont à l’instrument un siècle plus tard. Liszt, c’est donc une technique hors norme mais toujours au service du fond ?!

Dans toutes ses pièces percussives, il faut avoir en tête l’image orchestrale que Liszt souhaitait intégrer. La percussion, c’est une timbale, un cymbalum mais cela ne doit jamais être réduit à un piano qui cogne. Pour mieux comprendre cela, ce qui aide beaucoup à mon sens est justement d’écouter sa musique orchestrale. Dans mon dernier album, j’ai par exemple enregistré les « Odes funèbres » de Liszt dont il existe également des versions orchestrales. Tout particulièrement pour « La Notte », il m’a été précieux d’écouter la manière dont Liszt avait pensé cette musique accompagnée d’un orchestre. Que voulait dire ce staccato qui était en fait un pizzicato ? Cette tenue qui est un trombone ne se joue forcément pas de la même manière que s’il s’agissait d’une section de violons… Tout cela a énormément enrichi mon oreille et m’a également permis de retrouver ces couleurs orchestrales au piano.

La Suisse dont vous êtes originaire fait partie intégrante, comme l’Italie, des « Années de Pèlerinage » de Liszt. Vous avez enregistré la « Vallée d’Obermann » où vous avez grandi et qui a souvent été extraite du cycle entier qui s’échelonne sur trois années et s’inscrit dans une construction chronologique. N’êtes-vous pas tentée par le fait d’enregistrer ces trois heures de musique que représentent « Les Années de Pèlerinage » pour aller au bout du voyage ?

Il est sûr que je suis tentée d’enregistrer toute la musique de Liszt qui est clairement le compositeur qui va m’accompagner jusqu’à la fin de ma vie. Sa production est si vaste qu’il convient de faire les choses les unes après les autres mais il est évident que « Les Années de Pèlerinage » sont un long et merveilleux voyage que je vais entreprendre un jour. Là encore, le Liszt en Suisse en compagnie de Marie d’Agoult n’est pas le même que celui du dernier cycle où l’on retrouve déjà un Franz Liszt un peu mystique, esseulé et réduit à l’essentiel.

Considérez-vous la musique plus forte que le langage en ce sens qu’elle permet instantanément de toucher l’âme, évoquant de manière bien plus forte que les mots et dans une immédiateté de l’émotion, la vie comme la mort, la joie comme la peine, l’amour comme la haine ?

La musique est un langage universel que l’on a nul besoin d’apprendre pour le comprendre et qui, de surcroit, nous touche de manière immédiate et avec une puissance rare. Ce paramètre qui permet de communiquer à un niveau d’intimité incroyable avec notre public rend notre métier de musicien extraordinaire et nous manque énormément en cette période de pandémie. Avec de simples notes, on peut parler de vie, de mort, d’amour fou, d’espoir… La musique est un incroyable médium, universelle tout autant que rédemptrice. Se trouver dans l’incapacité de partager cette intimité de l’âme avec le public est actuellement ce qui manque cruellement aux musiciens.

Après « Metanoia », votre disque « Athanor » tire son nom du fourneau qu’utilisaient les alchimistes qui, par extension, s’avère le symbole d’une quête d’absolu et de perfection. Cette perfection, c’est forcément ce vers quoi l’on tend en enregistrant un album qui se veut une photographie d’un instant. Jusqu’où poussez-vous la méticulosité, la recherche sonore, cette quête d’absolu lors de l’enregistrement ?

L’enregistrement est l’occasion de pousser cette quête d’absolu aussi loin que possible puisque tous les éléments sont réunis pour que le son tende justement vers cette perfection. Nous pouvons choisir notre instrument, le technicien ou le preneur de son avec qui nous allons collaborer, travailler le plus possible les œuvres en amont afin qu’aucune note ne soit incohérente de sorte de créer un fil tendu, et cela du début à la fin. Il est primordial que tout le discours ait un sens et, à ce titre, l’enregistrement d’un disque est certainement l’exercice le plus exigeant comme le plus excitant. C’est vraiment un moment que j’affectionne tout particulièrement. On pousse la quête de perfection à son paroxysme, donnant au son une sorte de plasticité, de dynamique, de construction tridimensionnelle. Ce sont là des éléments que l’on ne retrouve pas forcément en concert même si d’autres paramètres, comme cet échange unique avec le public que nous évoquions et cette immédiateté de l’instant, entrent en compte. L’enregistrement revêt pour moi une certaine dimension quasi mystique qui le rend si précieux à mes yeux.

L’enregistrement, c’est être à la fois l’élève et le professeur, celui qui interprète puis celui qui, en cabine, écoute pour juger ce qu’il convient de modifier. Est-il toujours chose aisée de prendre cette distance nécessaire pour se juger ?

C’est un exercice auquel je m’attèle depuis plus de dix ans car cela fait très longtemps maintenant que je n’ai pas joué devant un professeur ou bien encore un mentor. J’ai toujours veillé à garder une certaine distance avec mon travail et c’est la raison pour laquelle je prends généralement un ou deux jours après les prises pour laisser mon oreille se reposer et générer tout le recul nécessaire pour les juger avec le plus d’objectivité possible sans me trouver dans la réaction mais dans une réelle réflexion. Parfois, en enregistrant, on a cette impression de faire passer tout un tas de choses, de réellement raconter l’œuvre, d’y intégrer énormément de dynamique, d’être au plus près du message du compositeur et puis, en réécoutant la prise après avoir laissé les choses reposer, on s’aperçoit que ce n’est pas du tout le cas. L’élément principal dans une interprétation, c’est de parvenir à faire passer cette émotion ressentie en jouant à celles et ceux qui vont vous écouter. À ce titre, l’enregistrement est un exercice qui fait énormément progresser.

Pascal Amoyel me disait : « « Une interprétation, c’est une rencontre avec une œuvre, revenir à l’urgence créatrice du compositeur lorsqu’il a couché ses notes sur le papier. » Est-ce ainsi que vous envisagez l’interprétation ?

Je trouve tout d’abord cette phrase magnifique et, dans mon cas, elle est particulièrement vraie lorsque je découvre une œuvre, au départ simplement par le texte, puis avec le travail au piano dans un second temps. Le défi est de garder cette « urgence créatrice » dont parle Pascal Amoyel lorsque l’on joue une œuvre depuis quinze ou vingt ans. Là, le concert et l’adrénaline que cela génère participent grandement au fait de retrouver cette urgence. Une œuvre avec laquelle on est, avec le temps, trop proche, c’est un peu comme un vieil ami, ce n’est hélas pas celui que l’on traite avec le plus d’égard.

Comment s’est passée la rencontre avec l’œuvre de Thierry Escaich, ces « Trois études baroques » enregistrées pour la toute première fois sur votre disque « Lux aeterna » ?

À l’époque, je cherchais un compositeur contemporain à mettre en miroir avec certaines pièces de Bach. J’ai donc écouté beaucoup de musique et suis véritablement tombée sous le charme de ce « Jeux de Doubles » composé par Thierry Escaich. Je l’ai contacté pour lui expliquer mon projet de ce disque « Lux aeterna ». Il m’a alors parlé de ces « Trois études baroques » que j’ai pu découvrir en avant-première puisqu’elles n’avaient pas encore été publiées. Je les ai donc travaillées, enregistrées puis je les ai envoyées à Thierry Escaich afin d’avoir son retour. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à nous rencontrer mais avons beaucoup échangé par téléphone, ce qui m’a permis d’avancer dans l’interprétation de son œuvre, en souhaitant être au plus proche de ce qu’il attendait.

On a effectivement cette impression chez Bach comme chez Thierry Escaich que leur musique invite au méditatif. C’est cette particularité commune qui vous a invitée à les mettre, comme vous le disiez, en miroir dans votre disque ?

Il était en effet assez incroyable de constater à quel point leurs musiques se répondaient. Après, finalement, quand on y pense, ce sont là deux profils assez similaires. Les deux sont organistes, possèdent un sens de l’improvisation… Le fruit du hasard a voulu que Les « Trois études baroques » soient composées sur des préludes que j’allais enregistrer et créées à la base pour orgue avant d’être transcrites par Busoni. Il y avait dans cette musique ce que l’on peut appeler un lien de sang.

Lorsque vous plongez dans un texte, construisez-vous dans votre tête l’interprétation, le son auquel vous aspirez avant même de le transcrire au piano ?

La première chose primordiale pour moi avant de me plonger dans une œuvre, c’est surtout de ne pas écouter d’autres interprétations afin d’éviter toute influence extérieure. Lorsque j’ai joué la sonate de Liszt, je voulais garder une fraîcheur absolue en découvrant cette partition et surtout ne pas partir avec une quelconque idée préconçue. C’est donc vraiment le contact avec le texte comme avec le piano qui développe mon imagination sonore. J’ai besoin de ce contact physique avec l’instrument afin de me sentir inspirée. La matérialité comme la plasticité du son joue également un rôle capital dans la construction d’une interprétation.

Imaginez-vous le concert comme un voyage où, tel un guide, vous prenez la main de l’auditeur pour l’emmener avec vous dans un périple musical ?

Oui, on construit tous je pense nos programmes de concert en fonction d’une histoire que l’on souhaite raconter, d’où l’importance de bien réfléchir à cette articulation entre les pièces, y intégrant une variété également. C’est la raison pour laquelle je trouve toujours intéressant d’inclure ne serait-ce que quelques minutes de musique contemporaine dans mes programmes. Ça a un peu, tout proportion gardée, la même fonction que le gingembre lorsque l’on mange des sushis. Cela offre une saveur supplémentaire comme une sorte d’exhausteur de goût, participant grandement à rafraîchir et réveiller nos oreilles. Le concert étant un voyage, c’est à nous musiciens de bien baliser ce voyage afin qu’il puisse transmettre le plus de plaisir possible à celles et ceux qui vont, le temps d’un concert, partir avec nous.

Vous jouez sur un piano Bösendorfer, était-ce là une volonté affirmée de poursuivre la tradition lisztienne ?

C’était plutôt le hasard qui a bien fait les choses ! Auparavant, j’étais artiste Steinway et lorsqu’il m’a été donné l’occasion de pouvoir essayer le modèle Vienna Concert de Bösendorfer, j’ai eu un véritable coup de foudre pour cet instrument. C’était comme si l’idéal du piano devenait tout à coup réalité. Je me suis donc ruée sur ce piano et, depuis, je ne joue pratiquement plus que sur ce modèle. Pendant l’enregistrement de mon disque « Metanoia », ce sont les gens de chez Bösendorfer qui m’ont fait part du fait que Liszt, lui aussi, comme des documents en attestent, jouait sur des pianos de cette firme. On disait d’ailleurs que c’était les seuls pianos capables de résister à ses assauts. Je confirme que ce sont des pianos solides mais surtout qui offrent une palette sonore phénoménale et sans limites.

Comment qualifieriez-vous la relation qui vous unit à votre piano et est-elle évolutive en fonction du moment ?

Je n’ai aucun attachement pour mes instruments de travail. Après, j’ai deux grands amours qui sont deux Bösendorfer, celui avec lequel j’ai enregistré le disque « Athanor » et mon dernier album « Liszt », l’autre étant celui que j’ai avec moi, ici en Suisse. Pour ce qui concerne ma relation proprement dite avec l’instrument, j’ai connu des périodes assez compliquées. Il y a deux ans par exemple, j’avais tellement joué de piano, ayant de surcroît passé en revue une grande partie du répertoire qui me tenait réellement à cœur, que j’ai ressenti ce besoin de m’en éloigner un peu. J’en ai profité pendant deux saisons pour me consacrer à la direction d’orchestre. Cela a été l’occasion de prendre un peu de recul vis-à-vis de l’instrument et de puiser de nouvelles sources d’inspiration. C’était un processus essentiel pour retrouver une énergie et une foi nouvelles. Il est assez normal que dans une relation qui dure si longtemps, il y ait ainsi des rapprochements, des éloignements, des conflits…

Afin, comme vous l’évoquiez tout à l’heure, de garder cette énergie créatrice et éviter tout lassitude ?

Oui, mais je pense également que la vie est faite de grands cycles et parfois, tel le phénix, on a ce besoin que tout se réduise en cendres pour mieux renaître ensuite. La direction d’orchestre et cet éloignement voulu avec le piano m’ont permis de retrouver une fougue que j’avais perdue au fil des années.

Hormis un goût commun prononcé pour Liszt, qui pour moi ne reste hélas qu’un plaisir auditif, pour Stevie Ray Vaughan, une peur de l’avion qui, dans votre cas vous a incitée à passer le brevet de pilote, nous partageons visiblement un amour pour le single Malt écossais même si, là encore, vous me surclassez de beaucoup puisque vous avez suivi des cours à l’University of the Highlands and Islands en Ecosse. Alors, plutôt tourbé, floral ou iodé ?

(rires) J’aime tous les whiskys qui sont bien faits mais je pense avoir une préférence pour ceux qui ne sont pas tourbés. Je dirais que la tourbe, c’est un peu comme la pédale au piano, un moyen de masquer les défauts, de modifier la pureté des choses. Un whisky non tourbé apparaîtra à nu, sans artifices. J’aime cette simplicité du breuvage que l’on pourrait qualifier d’un peu mozartienne qui se montre sans faux semblant et dans toute sa splendeur. Ce sont d’ailleurs là les whiskys les plus difficiles à réaliser.

Et qu’est-ce qui vous a fait vous passionner pour le whisky ?

J’en ai goûté un par hasard il y a une quinzaine d’années. C’était d’ailleurs un whisky tourbé puisqu’il s’agissait d’un Caol Ila 12 ans d’âge. J’ai eu un tel coup de foudre pour ce breuvage ; c’était comme une sorte de baiser de feu. Je me suis tellement passionnée pour le whisky que j’ai effectivement effectué une formation en Ecosse. S’il n’y avait pas eu cette pandémie, je devais d’ailleurs partir travailler à la distillerie de Springbank pour mettre les mains dans la tourbe et le malt. Ce n’est, je l’espère, que partie remise.